“과거엔 1000만 영화가 1년에 서너개씩 나올 때도 있었지만 이제는 어렵지 않을까요.”

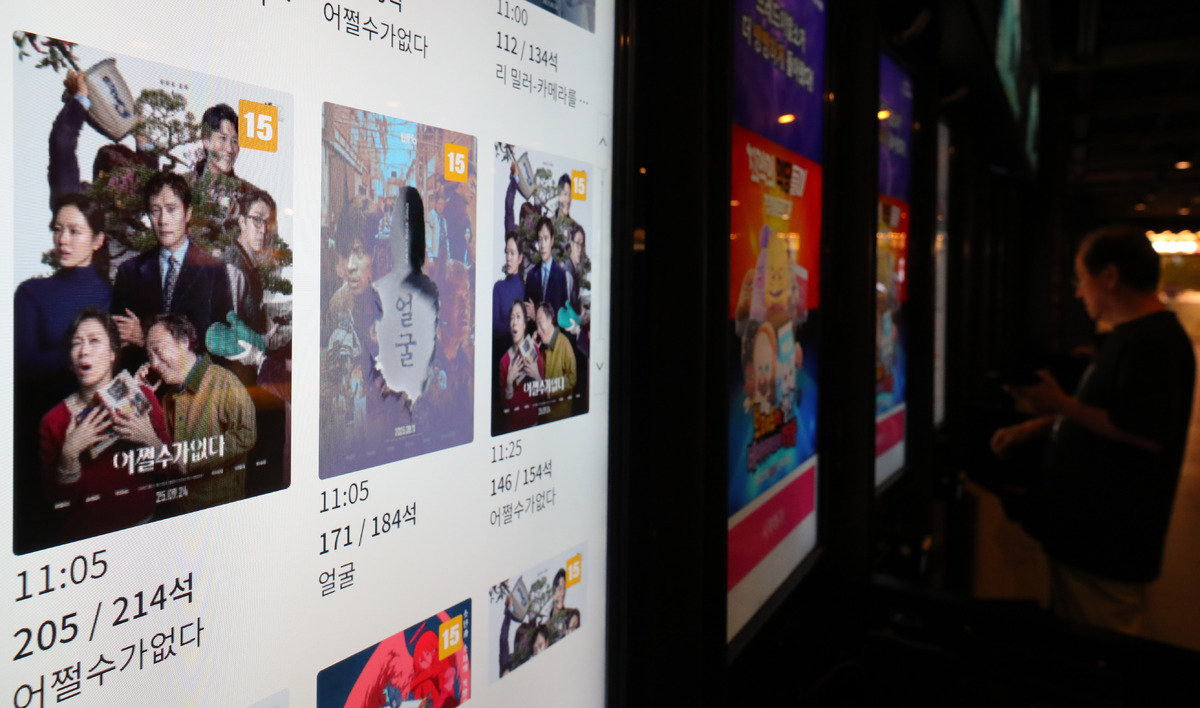

한국 영화산업은 깊은 악순환에 빠져있다. 관객 감소가 제작 투자 위축으로 이어져 대형작뿐 아니라 중저예산 상업영화도 눈에 띄게 줄어드는 구조가 고착화되고 있다. 현장에서 체감되는 위기도 명확하다. 시장에 공급되는 한국영화의 수 자체가 눈에 띄게 줄었다. 황영미 영화평론가 겸 시네라처 문화콘텐츠연구소장은 17일 “한국영화가 없는 건 아니지만 전반적으로 투자가 줄어 의미 있는 상업영화가 거의 나오지 않고 있다”고 현 상황을 짚었다.

상업영화의 작품 수 감소는 매년 진행되는 영화상 심사 과정에서 눈에 띄게 느껴진다. 황 평론가는 “연말이면 영화상 심사를 통해 리스트업하는데 웰메이드 상업영화가 많지 않다”며 “과거에는 상업영화가 많으니 고를 작품도 많았다. 상업영화와 독립영화 비중이 5대5였다면 지금은 2대8 수준으로 바뀌었다”고 설명했다. 이어 “독립영화는 제작자가 좋은 영화를 만들겠다는 의지가 있어 사비로라도 만든다. 결국 돈이 많이 들어가는 시대극 등의 상업영화 비중만 줄어들게 된 것”이라고 덧붙였다.

황 평론가는 “(작품 수 감소는) 팬데믹 이후 확연히 느껴지는 부분이다. 투자자 입장에서는 투자했는데 관객이 안 들어오면 손해가 불 보듯 뻔한 것이니 투자를 주춤하게 되고 제작사도 우려가 크기 때문에 전체적으로 영화산업이 어려운 것”이라고 말했다.

극장가는 생존을 위해 변신을 서두르고 있다. 아이맥스·4DX 같은 특별관 확대는 물론 다양한 이벤트로 차별화를 꾀하며 관객층을 넓히려는 노력을 병행 중이다. 황 평론가는 “어떻게 하면 ‘영화관 가는 문화’를 만들 수 있을지 고민이 필요하다”면서 “영화 촬영지와 같은 해외 관광지를 가면 주인공 옷을 입고 사진을 찍을 수 있는데 한국에는 그런 게 없다. 영화와 관련된 다양한 체험을 통해 영화관만의 독특한 경험을 선사하는 전략이 찾아야한다”고 강조했다. 관객이 넷플릭스에서 얻지 못하는 경험을 영화관이 제공해야 살아남을 수 있다는 의미다.

정부의 전폭적인 지원도 절실한 시점이다. 1980년부터 이어져 온 한국영화평론가협회상(영평상)은 올해 수상작만 선정하고 별도의 시상식을 개최하지 않았다. 집행부 측은 “영화 지원사업의 벽 등 현장 여건의 제약이 작용했다”고 설명했다. 황 평론가는 “정부 지원이 지난해부터 아예 없어졌다. 지난해엔 사비를 털어서 했지만 올해는 결국 시상식을 하지 못하는 초유의 사태가 벌어졌다”고 말했다.

그는 “영화상 시상식을 하면 스트리밍도 하기 때문에 대중의 관심이 생긴다. 영화에 관심이 생겨 극장에 가서 봐야겠다는 마음도 생길 수 있고 단체 또한 활기를 되찾을 수 있다”며 “독립영화도 관련 지원금이 많이 끊겨서 힘들다고 한다”고 말했다. 그러면서 “드라마도 그렇지만 K-필름도 사실 세계적으로 위상이 굉장히 높아졌다. 물 들어올 때 노 젓듯이 K-콘텐츠가 잘 나가고 있을 때 정부가 힘을 실어주고 지원을 해주면 더욱 우뚝 설 수 있는 한국영화가 될 것”이라고 밝혔다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]