“사실 지금 이 시장에 무엇이 필요하고 어떻게 해야 하는지 모르겠다. 극장에서 보는 고유의 맛과 재미를 잃어버리고 있는 것 같아 안타깝다. 개인적으로 할 수 있는 일은 좋은 작품을 계속해서 만드는 것뿐이다. 좋은 작품이 연이어 터져 시동을 걸면 좋은데 그런 흐름이 없다.”

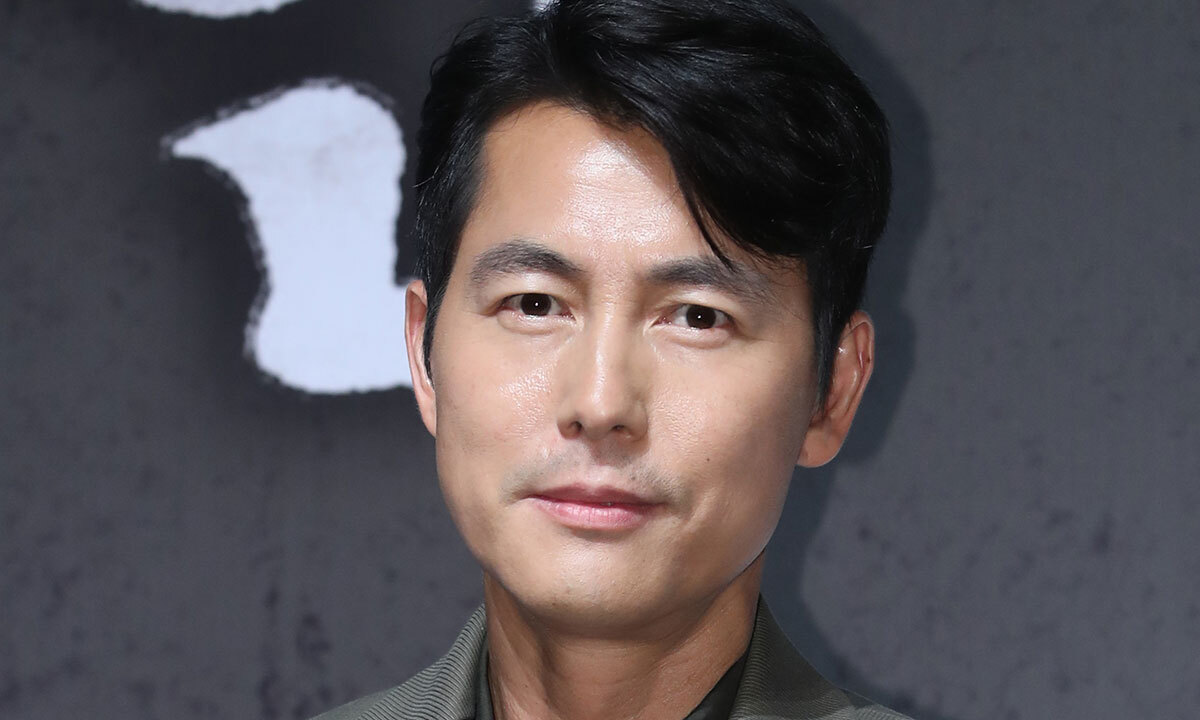

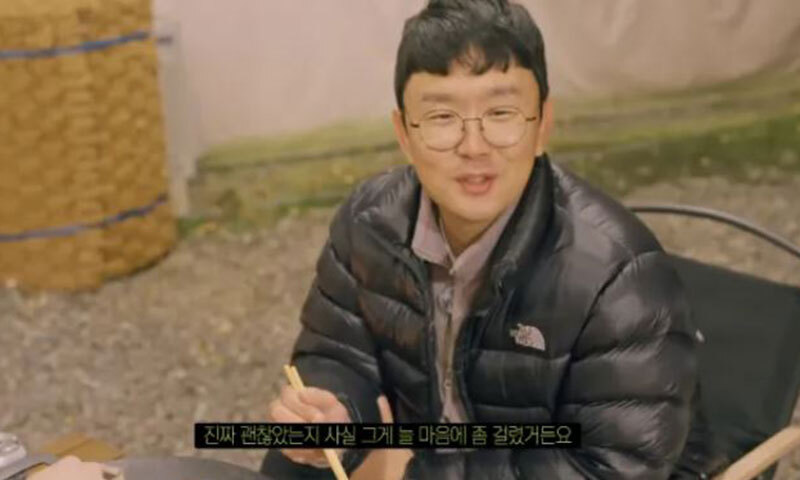

올해 영화 소주전쟁과 야당으로 활약한 배우 유해진이 최근 인터뷰에서 한 소신 발언이다.

17일 영화계에 따르면 국내 극장 산업의 침체가 장기화 국면에 접어들자 업계와 정부 모두 위기감을 표현하고 있다. 코로나19 이후 줄어든 관객 수와 대형 흥행작의 부재, OTT 플랫폼의 시장 잠식 등이 겹쳐 영화 생태계 전반이 흔들린다. 제작 현장에서는 “지금 무엇을 만들어야 관객을 다시 불러올 수 있는지조차 감을 잃은 상황”이라는 하소연이 나온다.

◆‘영화계 살리기’ 고민하는 정부

정부는 위기의 심각성을 인식하고 지원 확대에 나섰다. 문화체육관광부는 지난 9월 내년도 영화 관련 예산을 1498억원으로 편성했다. 올해보다 669억원 증가한 역대 최대 규모다. 최휘영 문체부 장관은 “한국 영화를 살리기 위한 심폐소생술 수준의 긴급 대책이 필요하다”며 정부 차원의 정책 강화 의지를 드러냈다.

증액된 예산의 핵심은 제작 지원 확대다. 영화진흥위원회 관계자는 “내년 지원 사업 중 증액 면에서 가장 집중한 분야가 제작 지원”이라며 “신작 공급이 무엇보다 중요해 투자조합 예산도 두 배 이상 늘렸다”고 설명했다. 다만 투자조합의 예산 확충이 실제 영화 제작 및 개봉으로 이어지기까지는 시간이 필요해 2027년 이후에 효과가 나타날 것으로 보인다. 단기 처방이 아닌 중장기적 생태계 복원을 위한 조치인 셈이다.

단기적인 정책도 병행했다. 정부는 관객 회복을 위해 올해 두 차례에 걸쳐 영화 할인쿠폰을 배포했으며, 처음 쿠폰을 배포한 7월 마지막 주는 CGV·롯데시네마·메가박스·씨네큐 등 주요 극장 예매 건수가 전주 대비 85%, 이용금액은 42% 증가했다. 가격 인하 정책이 잠재 관객층을 다시 극장으로 불러들이는 데 일정 부분 효과를 낸 것으로 평가됐다.

산업 구조 자체를 재정비하려는 움직임도 있다. 대표적 논의가 바로 홀드백(holdback) 법제화다. 홀드백은 극장 개봉 이후 OTT에서 공개되기까지 일정 기간을 두는 제도로, 우리나라는 극장과 OTT 사이에 정해진 홀드백이 없다. 그러나 최근 들어 개봉 후 얼마 지나지 않아 스트리밍으로 이동하는 흐름이 강해졌고, 업계는 영화 수명을 지키기 위한 제도적 장치를 요구했다. 이에 국회 문화체육관광위원회 소속 임오경 더불어민주당 의원은 극장 상영 종료 후 최소 6개월이 지나야 OTT 제공이 가능하도록 하는 법 개정안을 발의한 상태다.

해외 시장도 OTT 성장으로 인해 변화를 겪고 있다. 미국은 전통적으로 약 90일의 홀드백을 유지해왔지만, 점점 단축되고 있다. 디즈니·워너브러더스·유니버설 등 메이저 스튜디오들은 45일 전후를 표준으로 삼고 있다. 작품 성과에 따라 한 달이나 17일 만에 스트리밍으로 가는 경우까지 발생한다.

◆대통령도 지원에 강한 의지

이재명 대통령 역시 영화 산업 부흥에 대한 강한 의지를 꾸준히 밝혀왔다. 대선 후보 시절부터 한국 영화를 국가 경쟁력의 중요한 축으로 보고 문화강국으로의 도약을 강조해왔다.

의지는 취임 후 더욱 구체적인 정책 신호로 드러났다. 이 대통령은 올해 30주년을 맞은 부산국제영화제를 찾아 영화 산업 회복과 미래 성장 가능성에 대한 견해를 직접 밝혔다. 이 대통령은 할인권 정책이 단순 소비 촉진을 넘어 극장 생태계 복원에 실질적 효과를 보여준 사례라고 강조하며 “이러한 긍정적 흐름은 극장 산업이 충분히 회복할 뿐만 아니라 앞으로도 성장할 수 있음을 보여주는 희망의 신호”라고 말했다. SNS를 통해서도 “제작부터 유통과 해외 진출에 이르기까지 전 과정을 활성화해 영화 산업이 미래 핵심 성장 동력으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 정책적 의지를 재확인했다.

다만 정부와 업계의 총력전에도 영화 산업 회복이 단기간에 이뤄질 가능성은 높지 않다. 신작 제작에는 시간이 필요하고, 관객의 문화 소비 습관은 이미 OTT 중심으로 변화했기 때문이다. 궁극적으로 필요한 것은 시장에 신뢰를 회복할 수 있는 꾸준한 작품 공급이다. 관객이 다시 극장으로 발걸음을 돌릴 수 있을 만큼 매력적인 콘텐츠가 지속적으로 만들어질 수 있는 환경을 조성하는 것이 지금 영화계에 가장 절실한 과제다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]