“이런 날이 오네요.”

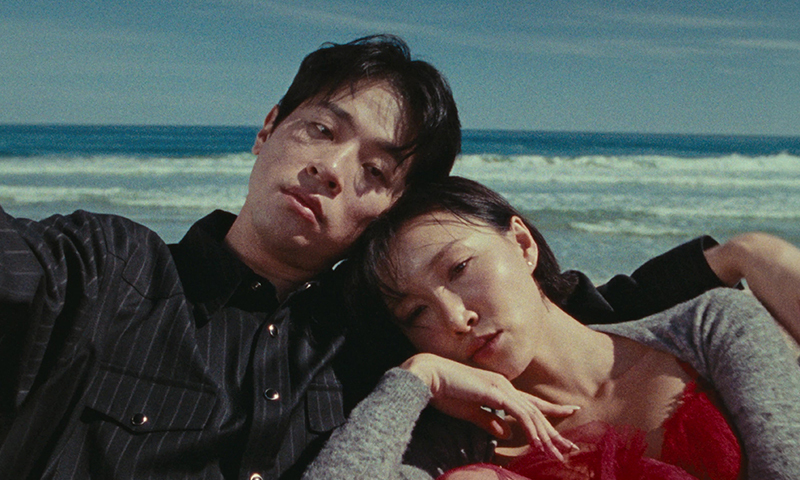

지난해 11월. 외야수 김태훈(삼성)은 말끔한 정장을 입고 시상식에 참석했다. 퓨처스(2군)리그 남부리그 타격왕에 올랐다. 84경기서 타율 0.320, 11홈런 62타점 등을 마크했다. 또 한 번 마음을 다잡는 순간이었다. “이 상을 계기로 내년엔 1군에서 뛰었으면 좋겠다”고 눈빛을 반짝였다. 현실로 만들었다. 올 시즌 터닝 포인트를 만들었다. 정규리그 51경기서 타율 0.237(93타수 22안타) 2홈런 등을 기록했다. 화려하진 않아도, 자신의 커리어 하이를 새롭게 작성했다.

끝이 아니다. 생애 첫 가을야구서 자신의 이름 석 자를 더욱 강렬히 새기고 있다. SSG와의 준플레이오프(준PO) 4경기서 타율 0.400로 감각을 조율하더니 한화와의 플레이오프(PO)서 대폭발했다. 1~2차전서 무려 5할 중반대 타율(0.556)을 신고했다. 1차전에선 리그 최강 에이스 코디 폰세를 상대로 솔로 홈런을 터트리기도 했다. 김태훈은 “운도 좀 따른 것 같다. 폰세 볼이 너무 좋더라. 공을 보고 쳤다기보다는, 내 스윙에 공이 와서 맞아준 느낌”이라고 말했다.

벌써 프로 11년차다. 김태훈은 2015 신인드래프트 2차 5라운드(전체 53순위)로 KT 지명을 받았다. 팬들에게 익숙한 이름은 아니었다. 2022년까지 75경기 출전에 그쳤다. 2023시즌을 앞두고 자유계약(FA) 김상수의 보상선수로 삼성에 둥지를 틀었다. 김태훈은 당시를 떠올리며 “많이 힘들었다. 포기하고 싶은 순간들도 정말 많았다”면서 “주변 가족들, 동료들 그리고 코칭스태프까지 정말 많이 도와줬다. 덕분에 11년이라는 시간을 버틸 수 있었다”고 끄덕였다.

기회는 스스로 만든다. 당초 박진만 삼성 감독은 좌타자 대타 요원으로 김태훈을 포스트시즌(PS) 엔트리에 넣었다. 팀 내 대타 자원이 우타자 쪽으로 치우쳐 있는 것을 감안, 고민 끝에 김태훈을 포함시켰다. 기대 이상이었다. 화끈한 타격으로 당당히 주연이 됐다. 박 감독은 “하위 타순에 클러치 능력이 있는 선수가 필요했는데, (김)태훈이가 그 역할을 잘해주고 있다. 전체적인 득점 생산력이 좋아졌다”면서 “주전급 성적을 남기고 있다”고 엄지를 치켜세웠다.

하루하루 소중한 시간이다. 김태훈은 “사실 아직까지 안 믿긴다”고 미소를 지었다. 그러면서 “솔직히 말하면 이런 날이 오지 않을 줄 알았다. 그냥 이렇게 야구하다가, 2군에서 잘했던 선수로 끝날 줄 알았다. (스포트라이트를 받으니) 기분도 좋고 욕심도 생기는 것 같다”고 밝혔다. 그래서 더 긴장의 끈을 놓지 않는다. 김태훈은 “많이 부족하지만 올해의 경험으로 더욱 단단하게 발전해야 될 것 같다. 일단, 가을엔 팀이 이기는 것만 생각하고 있다”고 강조했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]