영화는 때로 한 사람의 생애를 기록하면서, 동시에 우리 사회 전체의 민낯을 드러낸다.

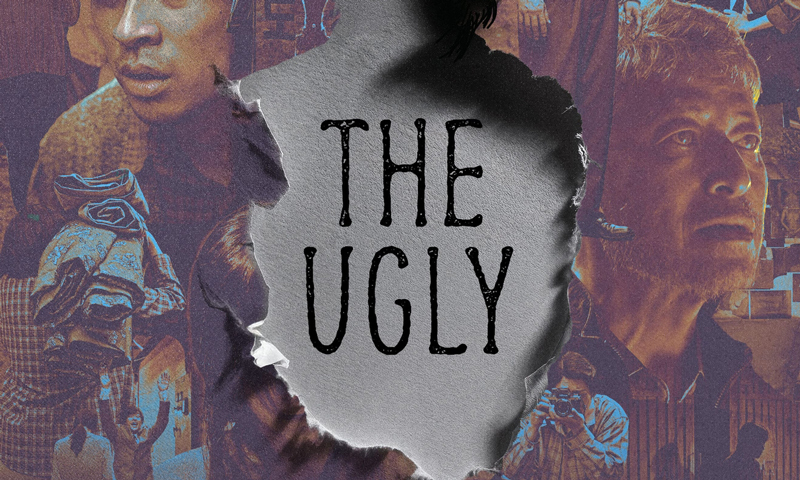

연상호 감독의 신작 얼굴의 줄거리는 간단하다. 시각장애를 딛고 전각장인으로 불리는 임영규(권해효)와 살아가던 아들 임동환(박정민)이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린다. 영화는 장애와 사회적 편견, 그리고 추함이라는 기준에 대해 날카로운 질문을 던진다.

영화는 다층적 구조를 택한다. 40년 만에 백골로 발견된 어머니 정영희의 죽음을 둘러싼 미스터리, 그리고 이 얼굴 없는 여인의 실체를 파헤치는 다섯 번의 인터뷰가 동시에 진행된다.

영화를 따라가다 보면 개인의 비극이 곧 사회의 이야기임을 깨닫게 된다. 박정민은 과거와 현재의 임영규·임동환을 1인 2역으로 소화하며 인물의 심리적 깊이를 보여주고, 신현빈은 정영희의 정체성을 목소리와 신체 일부로 표현하며 절제된 연기를 펼친다. 권해효의 후반부 연기는 백미. 배우들의 연기가 하나의 퍼즐 조각처럼 맞물리며 영화의 긴장을 끌고 간다.

연출은 자극을 최소화한다. 연 감독은 기존의 과감한 연출 대신, 천천히 걸어가는 듯한 시선으로 인물들을 따라간다. 불필요한 신파를 덜어냈다. 대신 생각할 거리를 던진다. “사회는 누구를 괴물로 규정하는가?” 얼굴이 끈질기게 추적하는 것은 이 질문이다.

명장면이 많지만 관객의 뒤통수를 얼얼하게 만든 장면은 단연 이 영화의 마지막 신. (스포일러가 될까 리뷰가 늦어진 이유이기도 하다.) 그토록 궁금했던 정영희의 얼굴이 드러나는 순간이다. 사람들은 그를 괴물이라 불렀지만, 카메라 앞에 나타난 얼굴은 그저 평범했다. 아무런 기괴함도, 괴물다운 특징도 없었다. 그러나 누군가를 괴물로 낙인찍는 순간, 다수의 경멸이 그 사람을 진짜 괴물로 만든다.

영화는 여기서 한 걸음 더 나아간다. 이 괴물화는 지금도 우리 일상에서 반복되는 풍경이다. 일터에서, 학교에서, 온라인 댓글에서. 누군가를 은근히 배제하고, 조롱하며, 뒤에서 수군거린다. 사실이 아닌 이야기가 덧대여도 아무도 바로잡지 않는다. 우리는 그것을 가십 또는 뒷담화라 부른다. 그리고 이상하게도, 그 순간 우리는 묘한 즐거움을 느낀다.

왜 사람들은 타인을 경멸하면서 행복해질까? 심리학자들은 이것을 동조 효과라 부른다. 같은 대상을 비웃고, 같은 언어로 조롱하는 순간, 집단에 속해 있다는 소속감을 얻는다. 나 혼자가 아니라는 안도감, 그리고 타인보다 우위에 서 있다는 착각이 우리를 기묘하게 달콤하게 만든다. 뇌과학자들도 인간이 가십을 떠들고, 들었을 때 각성상태가 되고, 도파민이 많이 분비된다고 밝혔다.

손가락질 하고 떠드는 동안 괴물이 태어난다. 어머니의 평범한 얼굴이 괴물로 불렸던 이유가 바로 그것이다. 다수의 상상력과 동조가 정영희를 괴물로 만들었다.

사회는 소수를 향해 혀끝의 화살을 날린다. 사람들은 동참한다. 그래서 영화는 관객에게 묻는다. “당신은 언제, 어디서, 누구를 괴물이라 부른 적 없는가?” 질문은 불편하고 대답은 더더욱 불편하다. 그러나 이 불편함을 회피하지 않는 것이야말로 영화가 남긴 가장 값진 성취일 것이다.

“당신, 추하지 않나요?”

얼굴 흥행의 기저에는 관객의 공감이 있다. 얼굴은 특정 인물의 비극이 아니다. 우리 사회의 초상화다. 어쩌면 우리는 괴물에 이름을 붙여온 공범이었음을 인정해야 하기 때문이다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]